SANTUARIO DELL’ECCE HOMO IN MESORACA

Sec. XV

Fonte: da testi del prof. Francesco Spinelli.

Storia

Il santuario del SS. Ecce Homo venne edificato dai frati francescani agli inizi del XV secolo su di una fabbrica semidiruta che i Basiliani avevano costruito circa dieci secoli prima con il titolo di Santa Maria della Misericordia. L’insediamento venne autorizzato prima dal vescovo di Santa Severina Angelo (1419) e successivamente, con bolla del 14 ottobre 1429, da papa Martino V.

Nel 1580 il cenobio diventò sede di noviziato con una scuola di filosofia e di teologia e sette anni dopo venne eretta nella chiesa la Compagnia del Cordone di San Francesco. Agli inizi del XVII secolo la vita del convento fu caratterizzata dalla presenza feconda e produttiva di frate Umile da Bisignano e di frate Umile Pintorno da Pietralia, che nel 1630 costruì la sacra effige del SS. Ecce Homo. La Chiesa venne consacrata dall’arcivescovo di S. Severina Carlo Berlingieri il 19 settembre 1689 sotto il titolo di Santa Maria delle Grazie e nel secolo successivo si arricchì dei pregevoli affreschi di Santanna, Giordano e Leto e si ingrandì con la creazione della cappella del SS. Ecce Homo, voluta dalla duchessa di Mesoraca Feliciana Silva Altemps e dal figlio Giuseppe Maria II. Soppresso dalla Cassa Sacra nel 1784 il santuario venne riaperto nel 1795 e affidato alla gestione di fra Ludovico da Sersale. Con l’arrivo dei francesi nel 1806 i monaci furono costretti a lasciare nuovamente il convento, ma vi ritornarono nel 1815, subito dopo la caduta di Napoleone. Soppresso nuovamente dopo l’unità d’Italia, il convento diventò sede di un asilo di mendicità. L’istituzione filantropica, costituita con Regio Decreto del 17 luglio 1875, venne ufficiosamente affidata agli stessi monaci i quali, grazie a questo espediente, poterono continuare a vivere nel convento e a mantenere aperto un monumento tenuto in grande considerazione dal popolo. Dal 1951 al 1986, periodo in cui il convento venne gestito dai frati della provincia francescana di Venezia, sono stati fatti numerosi interventi, come il rifacimento dei tetti del convento e del santuario, la costruzione della cappella di San Francesco con decorazioni del frate Terenzio Barboni, il rivestimento in travertino bianco della facciata della chiesa, la nuova vetrata della Madonna Assunta alla finestra della zona absidale, la ristrutturazione della cappella del SS. Ecce Homo. L’anno 1986 sancisce il ritorno dei francescani di Calabria all’Ecce Homo.

Descrizione artistica ed architettonica del Santuario

La struttura si apre su un ampio piazzale costruito nel 1984 e pavimentato con porfido nel 1993. La facciata del tempio, in marmo bianco travertino, è ornata di quattro lesene aggettanti con capitelli in stile ionico e sovrastate da un frontone triangolare sotto cui si apre un ampio finestrone che dà luce alla navata.

Salendo una breve scalinata si arriva ad un bellissimo portale in tufo del XVII secolo, ornato da modanature e da fastigio. Un altro portale sulla destra porta nella cappella di San Francesco, decorata nel 1969 dal frate Terenzio Barboni e costruita l’anno precedente da maestranze locali al posto di un porticato sotto cui si accampavano i forestieri nei giorni della fiera di maggio. Il convento si trova a sinistra, con la facciata animata da un altro portale molto antico, anch’esso in tufo con arco e stipiti decorati da una rifinitura floreale di ispirazione fitomorfa.

Una torre sorretta da un contrafforte, costruita nel 1932, ed un campanile con la cella terminante a cuspide, che si eleva sublime tra il chiostro e la chiesa, danno all’edificio l’aspetto di una fortificazione medievale.

Nel chiostro quattrocentesco, che conserva quasi intatta la tipologia dei conventi francescani nonostante i numerosi interventi di restauro, sono stati murati alcuni frammenti architettonici risalenti al vecchio cenobio. L’interno della chiesa è ad una navata a marcato sviluppo longitudinale e con copertura a volta. Lungo i suoi fianchi si aprono un cappellone ottagonale e cinque cappelle laterali costituite da pilastri sporgenti collegati tra loro a mezzo di archi a tutto sesto, in ognuna delle quali è annicchiato un altare. Le cinque tele che adornano le cappelle rappresentano scene tratte dal Vangelo e dalla vita dei Santi. Sono state dipinte agli inizi della seconda metà del Settecento da Cristoforo Santanna da Rende e rappresentano la Fede tra i santi Pietro d’Alcantara e Pasquale Baylon, S. Antonio da Padova con Gesù Bambino, l’Immacolata, San Francesco d’Assisi nell’atto di ricevere le stimmate, Santa Chiara con la pisside in mano insieme a S. Rosa. Le opere della volta, in tutto cinque affreschi racchiusi in cornici di stucco, sono state realizzate tra il 1754 ed il 1755 da Domenico Leto e rappresentano S. Antonio con Gesù Bambino, Sant’Agnese, la Madonna tra i santi Bonaventura e Giovanni da Capistrano, Santa Chiara con l’ostensorio in mano, san Francesco mentre riceve le stimmate e l’incoronazione della Vergine. Sempre sulla volta, nella zona della cantoria, si trova un altro dipinto realizzato nel 1979 che rappresenta i Santi Sette Martiri Calabresi (Daniele, Angelo, Samuele, Leone, Ugolino, Nicola, Donnolo) disposti in cerchio mentre guardano estatici la divinità che appare possente tra le nubi e altre due tele di S. Giuseppe e della Madonna con Gesù bambino e S. Giovannino.

Tutto il perimetro della navata sotto il cornicione è percorso da una fascia con decorazioni in oro di Guido Faita, all’inteno della quale si legge la scritta: HOC IN TEMPLO SUMME DEUS EXORATUS ADVENI ET CLEMENTI BONITATE PRECUM VOTA SUSCIPE LARGAM BENEDICTIONEM HIC INFUNDE IUGITER (o Dio implorato in questo tempio, vieni e accetta con clemente bontà i voti e le preghiere; qui sempre concedi un’ampia benedizione).

Un’altra scritta dedicata alla Madonna campeggia nella zona del coro: BEATA DEI GENITRIX MARIA COELI CARDINES RECLUDIS (O beata Maria Madre di Dio, apri le porte del cielo).

La zona absidale è scandita da un maestoso arco di trionfo che reca in chiave lo stemma francescano delle due braccia incrociate davanti ad una croce rossa. L’altare maggiore, con paliotto e gradini superiori lavorati a fogliame e fiori su fondo nero, è sormontato da un fastigio nel centro del quale, in una nicchia, è collocata una Madonna con il bambino in braccio, opera cinquecentesca dello scultore messinese Antonello Gagini. Una scritta sulla base ricorda che la statua è stata scolpita nel 1504.

Sulla parte superiore delle pareti, tra gli intercolumni, campeggiano sette tele che hanno come argomento i misteri della vita della Madonna: l’Immacolata Concezione, la Nascita, la Presentazione di Maria al tempio, l’Annunciazione, la visita a Santa Elisabetta, la Presentazione di Gesù Bambino al tempio, l’Assunzione al Cielo. Tutte queste opere sono attribuite all’artista Capocchiani, anche se i dipinti portano solo la data di esecuzione, lo stemma ed il nome delle famiglie committenti, consuetudine questa tipicamente barocca e spagnolesca.

Un locale attiguo alla sacrestia conserva un bellissimo mobile che si compone di un armadio a doppia e da tre inginocchiatoi, che è, forse, l’opera lignea più antica del monastero.

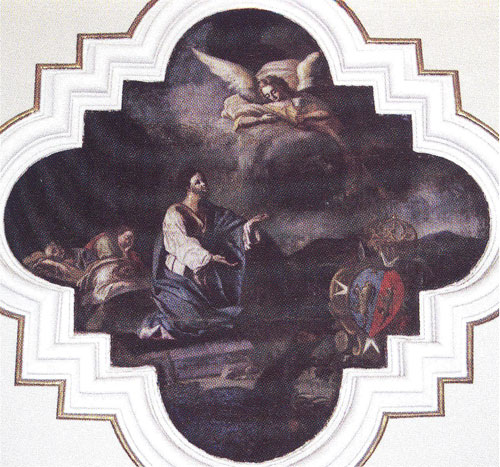

La cappella del SS. Ecce Homo si apre sulla destra della navata, nella zona prossima al presbiterio. Costruita nella seconda metà del XVIII secolo su iniziativa della famiglia Altemps e decorata in momenti diversi dall’artista Francesco Giordano, Pasquale Griffo e dai fratelli Ranieri di Soriano Calabro, essa è a forma ottagonale. I lati delle pareti vengono evidenziati da lesene con capitelli in stile corinzio che vanno a sorreggere il cornicione da cui partono i muri della cupola, anch’essa ottagonale. Al centro della cupola si nota l’effigie dello Spirito Santo sotto forma di una colomba ad ali tese da cui partono dei fasci dorati che si irradiano fino alla trabeazione. Le pareti della cappella, in finto marmo, sono affrescate con scene tratte dall’ultimo periodo della vita di Gesù ed eseguite nella seconda metà del Settecento dal pittore Francesco Giordano su committenza di Giuseppe Maria II Altemps, duca di Mesoraca.

Le tele, racchiuse entro cornici in stucco a quattro lobi, furono restaurate nel 1835 dal pittore Pasquale Griffo che in quella che rappresenta Cristo davanti a Pilato tolse lo stemma degli Altemps e vi inserì quello dei Francescani. Una balaustra che si richiama a quella dell’altare maggiore, tolta nel 1968, separa il corpo della cappella dalla zona absidale.

L’altare venne costruito tra il 1933 e il 1934 per meglio solennizzare la festa del secondo centenario della processione di ringraziamento del 1734 ed è collocato sullo sfondo di un arco di trionfo a tutto sesto. Quattro colonne circolari con capitelli in stile composito, sostengono il fastigio arricchito da due angeli con un cartello su cui si legge “Ecce Homo”.

Al centro dell’altare, preziosamente circondata da rilievi marmorei e da testine alate di putti, si trova una scritta in oro che campeggia sulle pareti: CORONA SPINEA AC PURPUREA ECCE HOMO POPULO INCREPANTI PILATUS OSTENDIT (Pilato mostra al popolo tumultuante l’Ecce Homo con una corona di spine e una veste di porpora).